Scène ouverte au Rêv Café

Ce dimanche 28 octobre à Montreuil, c’est une étrange troupe qui s’est réunie au fond du Rêv Café. Les spectateurs s’assoient autour de larges tables, quelques transats accueillent les braves qui osent se glisser au premier rang, un large canapé et des gradins les discrets qui se faufilent derrière la scène. Certains travaillent sur leur ordinateur portable, d’autres préparent des gaufres. Les discussions vont bon train, les serveurs au bar sont débordés. Charles Piquion, l’hôte de l’après-midi, se promène parmi le public un tableau dans les bras.

« Pourquoi elle rit ? Pourquoi il dort ? » Chacun y va de son hypothèse, d’abord timides, puis plus hardis. On sent déjà que ce ne sera pas une scène ouverte comme les autres. L’âge frappe. Des jeunes, beaucoup plus que d’habitude, pour moi habitué aux scènes de contes. Des moins jeunes aussi, des vieux même. Et des enfants — privilège du dimanche après-midi. Pendant trois heures, c’est un florilège où Charles n’aura de cesse d’inciter les prises de risques, les ponts, les échanges et les rebonds. Pour que les participants se parlent et s’écoutent, créent à plusieurs et tissent ensemble, risquent, quitte à trébucher, voire se planter. De tous ceux qui passèrent, de ce tourbillon, des images remontent, d’autres se brouillent. Quelques souvenirs de ce charivari.

On y entendit des contes. L’histoire du pauvre couple qui s’aimait tant que chacun vendit ce qu’il avait de plus cher en secret pour l’autre. Deux histoires du grand nord : un conte inuit, la femme squelette, et un des indiens cris, celle qui avait épousé un vieil étang.

On y entendit de la poésie. En français, en anglais. Des textes lus dans des livres, sur des bouts de papiers griffonnés, des pages imprimées, de grands auteurs et des anonymes qui venaient les partager.

On y entendit des histoire d’hommes, de femmes et d’enfants. Des histoires de frontières, d’ours en peluche perdu par une réfugiée de cinq ans. « J’ai plus de pays, j’ai plus de famille, mais je marche. »

On y rit, aussi, avec une saveur d’Italie quand polichinelle poussa la sérénade pour séduire sa belle.

On y pleura, on y lu des journaux, on y déchira des affiches. On lança à la tête des gens des mots, des couleurs, du rouge, du blanc, du bleu.

On y chanta, des mélodies kabyles, des chants d’amours arméniens. On y joua, des musiques d’ici et d’ailleurs. Improvisée, superposées, tressées avec les histoires comme pour les souligner. On y dansa parfois.

Tout ne fut pas beau, tout ne fut pas lisse et doux. C’était souvent râpeux et maladroit. Charles impressionne par sa verve et il n’est pas toujours facile de lui emboîter le pas. Chacun arrive avec son histoire, son envie, sa poésie. Se lancer avec l’autre dans l’inconnu, ce n’est pas prévu, le déséquilibre effraye et le vertige saisit.

Et puis, comme à chaque fois, la voix que l’on n’attendait pas s’élève. Dimanche, c’était celle de l’homme au chien. Assis au bar, lanceur de mots. Mal à propos. Brutaux, incohérents. Invectivant parfois, interrompant souvent. Personne n’ose le faire taire. Le spectacle continue, lui dans l’ombre, nous dans la lumière. À la fin, il se lève, esquisse quelques vers que je ne reconnais pas.1 Tend une main qu’on ne saisira pas. A-t-on bien fait ?

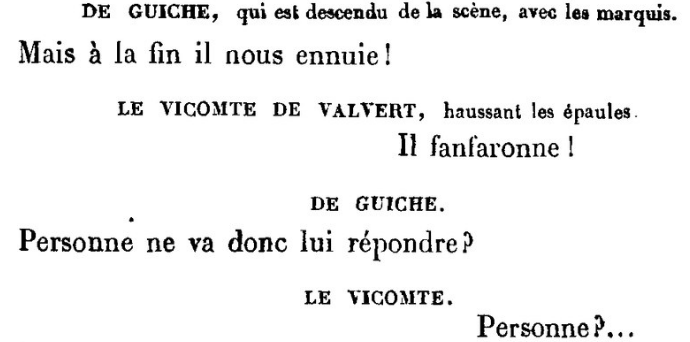

À la fin il nous ennuyait, car il n’écoutait pas. Il n’était pas le seul. On tâchera de faire mieux la prochaine fois.

- Quelqu’un me dira plus plus tard qu’il s’agissait du Bateau ivre de Rimbaud. [↑]